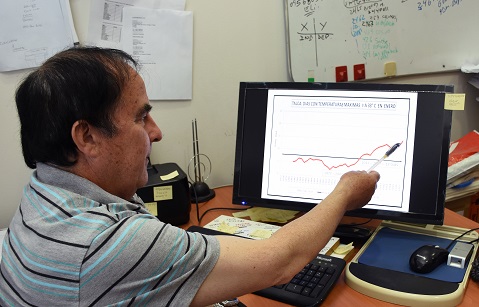

Ya no es solo una sensación de la ciudadanía, el aumento de la temperatura y los veranos cada vez más calurosos son un hecho. Así quedó de manifiesto en el estudio realizado por Patricio González, académico del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (Citra) de la Universidad de Talca (UTALCA).

En la investigación, que involucró la revisión de las temperaturas que desde su instalación -en 1976- ha captado la estación agroclimatológica de la Universidad de Talca; se constató que el termómetro se ha elevado en 0.6 décimas en el área precordillerana, cordillerana, valle central y secano costero del Maule.

Aunque pareciera ser una cifra menor, los efectos sobre las personas, la agricultura y la economía pueden ser devastadores. De hecho, lo registrado en la región es superior a lo que aumentó la temperatura media en la tierra: 0.5°C.

Según explicó el académico, el mayor cambio térmico se produjo a inicios del siglo XXI. “Entre 1976 y 2002, la temperatura máxima anual fue de 21.6° C; desde 2003 a 2016 subió a 22.2°C. Asimismo, los días de calor ˗definidos cuando la temperatura máxima es igual o superior a 25°C˗ pasaron de ser 135, entre 1977 y 2005, a ser 151 días entre 2006 y 2016. Es decir, hubo un incremento de 16 días de calor lo que contribuyó a reducir las horas de frío”, expresó.

El número de días de calor alto, es decir, con temperaturas superiores a los 30°C y las olas de calor que se presentan cuando el termómetro registra más de 33°C, también fueron en aumento. En el primer caso, hasta 2002, se contabilizaban 56 días y, a partir de 2003, subieron a 74.

“De la misma manera los días con temperaturas máximas iguales y superiores a 33°C en enero se elevaron de seis días, entre 1977 a 2003, a 13 días desde 2004 a 2017. Lo fue más del doble. En el caso de febrero, entre 1977 y 2011, estos mismos valores se producían en cuatro días y desde el 2012 a 2017 se elevaron a 10”, explicó.

El panorama a futuro parece no ser el mejor, puesto que la tendencia se va a mantener. De acuerdo con González, “durante el verano pasado tuvimos temperaturas cercanas a los 40°C que coincidió con los grandes incendios forestales, por lo cual el tema térmico ya empezó y va a continuar en el tiempo. Quizá lleguemos a tener 15 días con temperaturas sobre 33°C y eso, obviamente, va a ocasionar problemas y a aumentar el riesgo de incendios forestales”.

LLUVIAS

Esta investigación que fue presentada en el V Congreso Internacional de Oceanografía Física, Meteorología y Clima del Pacífico Sur Oriental que se realizó en la Universidad de Concepción en noviembre pasado; también incluyó la revisión histórica de la pluviometría.

El académico indicó que “entre 1950 a 1975 en Talca llovían 123 días al año; desde 1976 a 1996 descendieron a 69 días y, desde 1977 al 2016, solo precipita durante 63 días. De la misma manera, la duración de los temporales de lluvia, contabilizando desde el día que se iniciaba la lluvia hasta que terminaba, ha disminuido. Los registros indican que, entre 1976 a 1999, este fenómeno duraba 12 días seguidos. Desde el 2000 al 2017 los temporales de lluvia, como máximo, duran 6 días”.

El promedio de lluvias durante el siglo pasado fue de 707.7 milímetros y actualmente es de 587. Una baja que constituye una señal de alerta para la agricultura. “El cuidado del agua se hace fundamental para mantener la actividad agrícola sin una vulnerabilidad creciente porque esta megasequía puede extenderse en el tiempo”, enfatizó González.

El investigador añadió que “las altas temperaturas y la baja pluviometría son fatales para la agricultura. Las temperaturas altas, sobre 30 grados, generan una alta evaporación que debe suplirse con riego y si el año ha sido bajo en pluviometría y nieve, obviamente los agricultores van a tener una crisis hídrica”.

La última sequía intensa se registró entre 1943 y 1945, sin embargo, la que se vive desde 2007, es de proporciones mucho mayores. Al respeto, Patricio González afirmó que “este es un fenómeno extraordinario por su duración y extensión sin parangón en registros instrumentales históricos ni paleoclimáticos de los últimos mil años. Además, ocurre durante el período más cálido de Talca, desde que se tienen registros instrumentales (1869), lo cual hace que su impacto en el ecosistema sea más grave, como por ejemplo la generación de incendios eruptivos, el marcado déficit en la Laguna del Maule, de un 80%, y el desbalance hídrico negativo en el secano costero”.

A FUTURO

De acuerdo a los datos obtenidos en su investigación, el académico concluyó que en 2022, en la zona maulina la temporada de otoño-invierno se acortará a cuatro meses y el verano se extenderá a seis. Incluso, podrían haber cinco días con temperaturas máximas diarias de 39°C y, excepcionalmente, podrían alcanzar los 40°C en enero y febrero.

Lo anterior implica que “las pérdidas de agua por evaporación aumentarían en un 15 por ciento, pasando de los actuales mil 93 a mil 257 milímetros de agua”.

Además, habrá 94 días en los que se registren más de 30 grados y 43 días en los que se presenten olas de calor. Los días con heladas en el invierno pasarán de 30 a 15 y solo caerán, en promedio, 530 milímetros de agua al año. Lo anterior, sumado a la presencia del fenómeno de La Niña, la megasequía podría potenciarse en un lapso de dos años.

Por esta razón, el académico advirtió que “se hace perentorio que el Estado y los gobiernos regionales reaccionen ante este nuevo escenario con medidas concretas y financiadas para reducir la alta vulnerabilidad del Maule frente al cambio climático”.